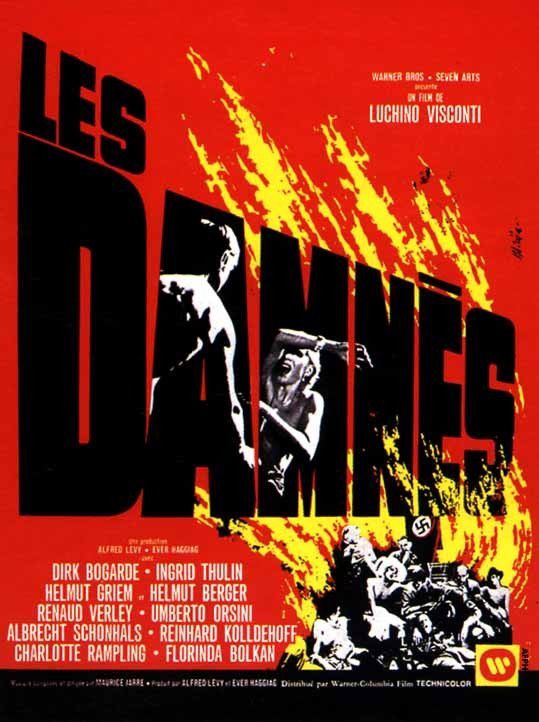

Les Damnés marque le début de carrière dans le cinéma grand public italien de Helmut Berger, sous la direction du fastueux réalisateur Luchino Visconti. C’est essentiellement pour Helmut Berger que j’ai découvert le film, sa performance dans Salon Kitty m’ayant marqué. Ici, les oripeaux nazis reviennent à la charge, sous l’angle d’une tragédie familiale qui avait tous les ingrédients pour marquer le spectateur.

L’histoire : Alors que famille gérant une compagnie d’aciérie allemande se réunit, l’annonce de l’incendie du Reichtag est faite. Devant le changement de cap politique du pays, la famille, qui avait toujours répartis ses membres pour le meilleur équilibre possible, doit revoir ses positions vis-à-vis du national socialisme. Commence alors un jeu de luttes intestines.

Les damnés est un film fleuve de deux heures trente, un gros morceau de cinéma sur la trajectoire d’une famille que les aspirations personnelles et la pression politique consume peu à peu alors que le parti national socialiste affirme son autorité. Son univers est passionnant, car le microcosme familial, strictement composé de personnages de la haute société allemande, compile différents maillons et différentes pensées. Dans la situation d’exposition, le paternel fait office de médiation, tentant de faire cohabiter tout le monde pour le mieux. Il y a l’actuel patron des aciéries, beau-frère farouchement opposé au national-socialisme, le frère engagé comme commandant dans les sections d’assaut, le fils opportuniste sans étiquette et sa femme (qui écrase immédiatement n’importe quelle Cameron Diaz avec une facilité déconcertante), et le cadet efféminé inconstant, qui ne semble jamais entrer dans les jeux de pouvoir. Et leurs enfants. Un grand tableau humain, dont la longueur peut parfois faire perdre certains repères, mais dont les trajectoires sont simples. Le but initial étant de garantir aux aciéries une certaine indépendance, tout en se faisant bien voir du parti politique actuellement en vigueur. Un vrai game of thrones où la raison dicte d’abord les attitudes, bientôt remplacées par les querelles et les trajectoires personnelles. Pour ses opinions politiques, le beau frère est vite destiné, et bientôt menacé. Il fuit alors sans sa femme et ses enfants, abandonnant ces derniers qui se retrouvent vite prisonniers des institutions. Et très vite, on s’aperçoit que le timide cousin installé en milieu de table, faisant partie de l’élite des SS, est celui qui se révèle le plus adroit au jeu du pouvoir. C’est finalement le pouvoir de l’opportuniste, l’habileté à exalter les passions du moment et à retourner des opinions dans une direction bien précises, quitte à faire des alliances avec plusieurs camps pour tous les diriger sur tel ou tel objectif. C’est moins les théories raciales que l’opportunisme qui est dénoncé ici, avec une férocité qui impressionne (je pense à la réunion de famille finale, véritable parodie de l’ouverture). Tout en joignant quelques repères temporels (l’assassinat des chefs des SA pendant la nuit des longs couteaux) pour assurer à l’histoire une évolution et une cohérence sur ses deux heures et demie. Qui sont le principal défaut du film. Ce dernier est parfois trop long, et rajoute des arcs dont on aurait pu se passer (je pense surtout au personnage interprété par Helmut, dont on suit le quotidien pendant plusieurs séquences en appartement avec une gamine voisine). Il aurait été facile de condenser, quitte à perdre en nuance sans porter atteinte au propos. Les personnages étant nombreux, je n’en rajouterai pas plus sur les trajectoires de chacun. On note toutefois qu'une petite touche de fantasme a été distillée ça et là, avec le numéro de travesti d'Helmut (assez incongru) et la fête des SA, au cours de laquelle la moitié des troupes finit par revêtir les habits des hôtesses présentes pour la soirée. Une façon de souligner une perte de repères de la société, ou simple liberté de mise en scène ? Malgré sa longueur, Les damnés est une habile fresque historique, retranscrivant plutôt finement les dilemmes politiques pendant la montée de la dictature nazie.

1969

de Luchino Visconti

avec Dirk Bogarde, Ingrid Thulin

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_6b278c_hr-nymphomaniac-volume-i-47.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_90b893_her.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_93f497_the-rover.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_959539_gone-girl-promo.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_7e4baa_byzantium.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_7960e8_robocop-5.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_0baf8d_dallas-buyers-club-41773.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_10c0e7_in-hiding.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_6c51b6_n-caprio-large570.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_cba02d_le-vent-se-leve-11.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_8ab332_300-2-6.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_d8558f_sabotage-photo-promo-arnold-schwarzene.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_cfcf7d_annabelle-doll-1.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_7294dc_paranormal-activity-marked-ones.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_f453db_nurse2.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_0085c3_tarzan-3d-affiche-child-tarzan.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_eff33e_dany-boon-supercondriaque-carton.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_cb854f_sne2.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_4e3197_poster-01.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_062565_knight-of-the-dead-2013-movie-3.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_907238_her1.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_5ada7f_7tdefe7.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_b73036_les-gardiens-de-la-galaxie.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_7c8efb_guillaume-canet-la-prochaine-fois-je-v.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_896d80_03-shining-kubrick-vs-babadook-jennife.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_bfacf6_necrofobia-xlg.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_b13805_dumbetdumbde604-tt-width-604-height-41.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_d8ade2_robertstromberg-malefique1-lepasseurcr.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_3002dc_hercule4.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_830804_draculauntold-3059911b.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_69a3ef_0dcce4fe-1cef-40a1-be69-0d81b60941fb.jpeg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_180eca_2d-rampage-2-dvd-fourreau.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_21a4b5_4403569-7-2e3c-gerard-depardieu-dans-w.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_27a368_amazing-spider-man-2-131111-01.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_397de8_american-nightmare-2-critique1.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_537ed3_capture-d-ecran-2013-04-29-a-20-18.png)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_6f5fb3_la-belle-et-la-bete-photo-529db018485d.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_15a069_le-hobbit-la-bataille-des-cinq-armees.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_d81bfa_sabotage-photo-promo-arnold-schwarzene.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_865ac8_the-expendables-3-new-banner.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_ead898_tom-hardy-mad-max-header.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_97e793_inherent-vice-poster-quad.png)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_279bd0_1392673279.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_47597a_007-bond-movie-announcement-new-title.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_d660c7_article-2718203-205006e400000578-803-6.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_4cd08d_big-eyes-movie-poster1.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_f1538a_knight-watermark.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_6ed11e_martian.jpg)

/image%2F1146095%2F20150105%2Fob_1706d6_asscending.jpeg)

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)

/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)